「BIM/CIMって最近よく聞くけど、何から手をつければいいの?」

「国土交通省のBIM/CIMポータルサイトが良いって聞いたけど、情報が多すぎてどこを見ればいいか分からない…」

建設業界で働くあなたなら、一度はこんな風に思ったことがあるかもしれませんね。

BIM/CIM関連の情報を効率的に集めるには、国土交通省が運営する「BIM/CIMポータルサイト」を使いこなすことが絶対に欠かせません。

なぜなら、このサイトにはガイドラインや要領、各種マニュアルなど、BIM/CIMを実務で活用するために必要な全ての公式情報が集約されているからです。

例えば、2023年度からBIM/CIMの原則適用が始まっていますが、「自分の業務にどう関係するんだろう」「どんな準備が必要なんだろう」と不安に感じていませんか?

そんな時、このポータルサイトを開けば、最新の「BIM/CIM活用ガイドライン」や「実施計画書」の様式がすぐに見つかり、具体的なアクションプランを立てる大きな助けになります。

もちろん、「専門用語だらけだし、情報が多すぎてどこに何があるのか分かりにくい!」と感じる気持ちも、とてもよく分かります。確かに、サイト内は専門的な情報が多く、初めて訪れると少し戸惑ってしまうかもしれません。

でも、安心してください。この記事で紹介するポイントを一つひとつ押さえていけば、誰でも必要な情報へスムーズにたどり着けるようになります。

この記事をあなた専用のガイドとして、国土交通省のBIM/CIMポータルサイトを徹底的に使いこなしていきましょう!

そもそもBIM/CIMとは?国土交通省のBIM/CIMポータルサイトの基本を解説

まずは基本の「き」から。BIM/CIMそのものの理解と、今回メインで解説するポータルサイトがどんなものなのかを、しっかり押さえていきましょう。ここを理解しておくと、サイト内の情報がすんなり頭に入ってくるようになりますよ。

BIM/CIMとは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説

BIM/CIM(ビムシム)という言葉、分解すると「BIM」と「CIM」という2つの言葉から成り立っています。

- BIM(Building Information Modeling): 主に建築分野で使われる手法で、コンピューター上に作成した3Dモデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加し、建築の設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で情報を活用するものです。

- CIM(Construction Information Modeling/Management): 主に土木分野で使われる考え方。調査・設計段階から3Dモデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても3Dモデルに連携・発展させて情報を一元化することで、建設生産・管理システム全体の効率化・高度化を図ることを目的としています。

国土交通省では、これら2つを合わせて「BIM/CIM」と呼んでいます。簡単に言えば、「計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、その後の施工・維持管理段階でも情報を充実させながら活用し、事業全体にわたって関係者間の情報共有を容易にして、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る取り組み」ということです。

単に図面を3Dにするだけでなく、そこに様々な情報を紐づけて、プロジェクトの最初から最後まで、関係者全員でその情報をフル活用していこう、という考え方がキモになります。

BIMとCADの違いについては以下の記事を参考にしていただければと思います。

なぜBIM/CIMが推進されているのか?その背景と目的

では、なぜ今、国を挙げてBIM/CIMがこれほどまでに推進されているのでしょうか。その背景には、日本の建設業界が抱えるいくつかの大きな課題があります。

- 生産性の向上: 熟練技術者の大量離職や若手入職者の減少など、担い手不足が深刻化しています。BIM/CIMを活用して業務を効率化し、一人ひとりの生産性を上げることが急務です。

- 働き方改革の実現: 3次元モデルを使うことで、手戻りや修正作業を減らし、関係者間の合意形成をスムーズにすることができます。これにより、長時間労働の是正につながることが期待されています。

- 品質の確保と向上: 3Dモデル上で事前にシミュレーションを行うことで、干渉チェックや施工手順の確認が容易になり、施工ミスを防ぎ、構造物の品質を高めることができます。

- インフラの維持管理・更新: 高度経済成長期に作られた多くのインフラが老朽化し、維持管理の時代を迎えています。設計・施工段階の正確なデータをBIM/CIMモデルとして残しておくことで、将来のメンテナンスや更新を効率的かつ高度に行えるようになります。

これらの課題を解決するための強力なツールとして、BIM/CIMに大きな期待が寄せられているのです。これは、国土交通省が進める「i-Construction」という、ICT技術を全面的に活用して建設現場の生産性を向上させる取り組みの中核をなすものでもあります。

国土交通省が運営するBIM/CIMポータルサイトの役割と掲載情報

さて、ここからが本題です。BIM/CIMを推進する国土交通省は、関連情報を一元的に発信するための公式サイトとして「BIM/CIMポータルサイト」を運営しています。

このサイトは、いわばBIM/CIMに関する国の公式情報の「ハブ空港」のような存在。

BIM/CIMを実務で使う上で必要となる、ありとあらゆる情報がここに集約されています。具体的には、以下のような情報が掲載されています。

- 基準・要領: BIM/CIMを実施する上でのルールブックである「BIM/CIM活用ガイドライン」や各種要領など。

- 通知・通達: 国や地方整備局から出される最新の公式通知。

- マニュアル・手引き: ソフトウェアの操作方法や3Dモデル作成の具体的な手順を示した資料。

- 活用効果・事例: 実際にBIM/CIMを導入してどのような効果があったかのレポートや事例集。

- 講習会・研修: 国や関連団体が主催するセミナーや研修会の案内。

- よくある質問(FAQ): 実務者から寄せられることが多い質問とその回答。

これらの情報がなければ、私たちはBIM/CIMを正しく活用することができません。だからこそ、このポータルサイトの存在が非常に重要になるのです。

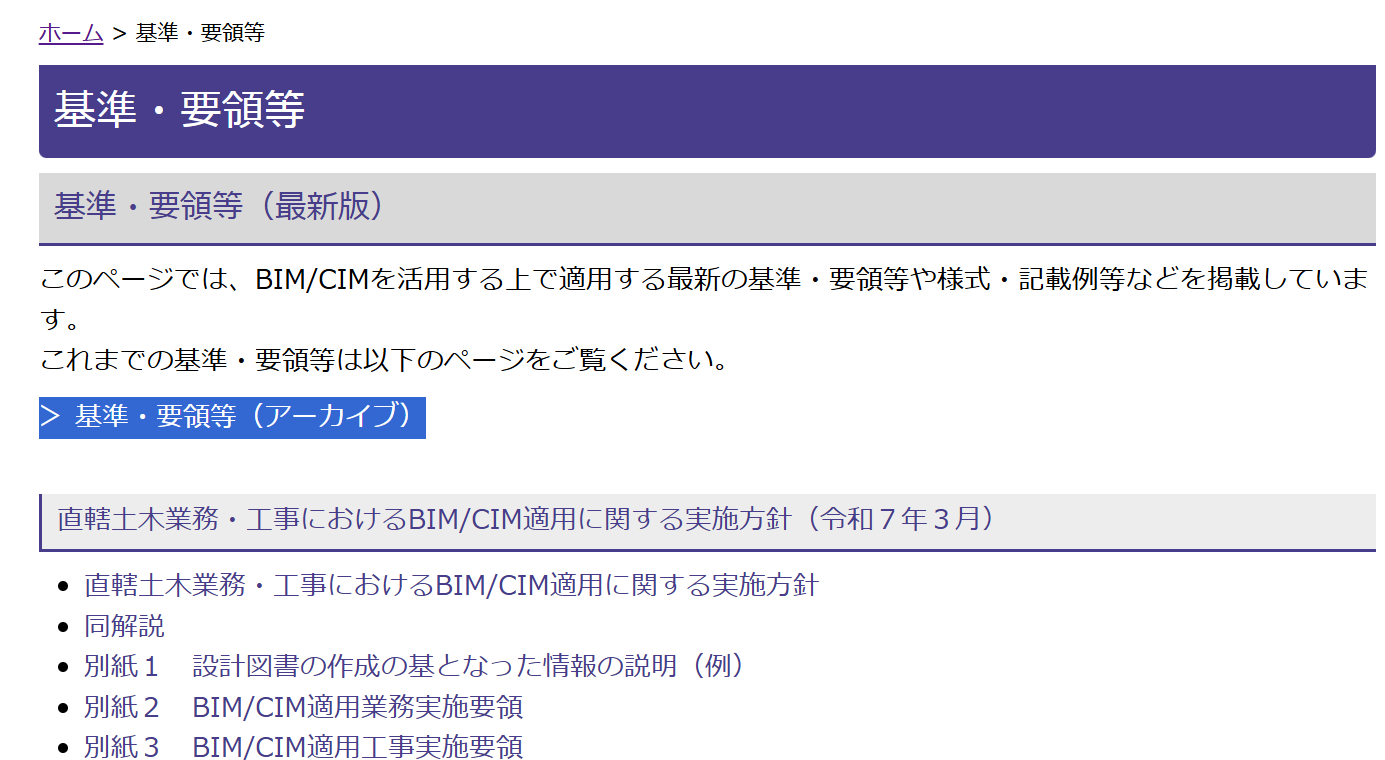

ポータルサイトへのアクセス方法とトップページの構成

まずは、実際にサイトを見てみましょう。以下のリンクからアクセスできます。ブックマークやお気に入りへの登録を強くおすすめします。

外部リンク: 国土交通省 BIM/CIMポータルサイト

アクセスすると、トップページが表示されます。少し情報量が多く感じるかもしれませんが、どこに何があるのか、主要なメニュー構成を把握しておけば大丈夫です。

- 新着情報: 最新の通知や資料の更新情報が時系列で掲載されています。まずはここをチェックする癖をつけると、情報のキャッチアップが早くなります。

- BIM/CIM: BIM/CIMの概要や目的など、BIM/CIM教育要領(案)に基いた、研修コンテンツの情報がまとめられています。

- 基準・要領: 最も重要なセクションの一つ。ガイドラインや実施要領など、実務の根幹となる資料が格納されています。

- 委員会資料: BIM/CIM推進委員会の活動や報告資料などを確認できます。

- 活用事例: BIM/CIMを導入した際の具体的なメリットや事例、海外事例やお役立ちリンク集が紹介されています。

- 問合せ: 基準・要領等やソフトウェアの互換性に関するお問合せができます。

まずはこの6つの主要メニューの役割を覚えておくだけで、サイト内を迷わず回遊できるようになりますよ。

BIM/CIM推進委員会の役割と最新動向

ポータルサイトをチェックしていると、「BIM/CIM推進委員会」という言葉を目にすることがあります。

これは、国土交通省内に設置されている委員会で、今後のBIM/CIM施策の方向性を議論・決定する、まさに司令塔のような組織です。

この委員会の議事録や配布資料は、すべてポータルサイトで公開されています。これらに目を通すことで、「なぜこのガイドラインが改定されたのか」「今後、国はBIM/CIMをどういう方向に進めようとしているのか」といった背景や将来の動向をいち早く掴むことができます。

少し専門的な内容にはなりますが、BIM/CIMの最前線の情報を知る上で非常に価値のある情報源なので、ぜひ一度チェックしてみてください。

【実践編】国土交通省のBIM/CIMポータルサイトの具体的な活用ガイド

さて、ポータルサイトの基本がわかったところで、次はより実践的な内容に入っていきましょう。あなたが実務でBIM/CIMに取り組む際に、「具体的にどの情報を見ればいいのか」を徹底的にガイドします。

BIM/CIMの「原則適用」とは?対象工事とポイントを解説

2023年度から、国土交通省が発注する公共工事において、BIM/CIMが原則適用されることになりました。

これは、BIM/CIMの活用が「できればやる」という段階から、「原則としてすべての工事で実施する」という新たなステージに入ったことを意味します。

「原則適用」とは、具体的には、発注者がBIM/CIMの活用を仕様書で指定し、受注者はそれに基づきBIM/CIMモデルを作成・活用して業務や工事を進める、という流れになります。

ただし、すべての工事で一律に同じ内容が求められるわけではありません。工事の規模や特性、発注者の指定によって、求められるBIM/CIMの活用レベルは異なります。

どのような工事が対象になるのか、どのような活用が求められるのか、その詳細なルールは常に更新されていく可能性があります。

だからこそ、BIM/CIMポータルサイトの「新着情報」や「通知・通達」を定期的に確認し、常に最新の情報を入手しておくことが極めて重要になるのです。

最新の「BIM/CIM活用ガイドライン」の探し方とダウンロード手順

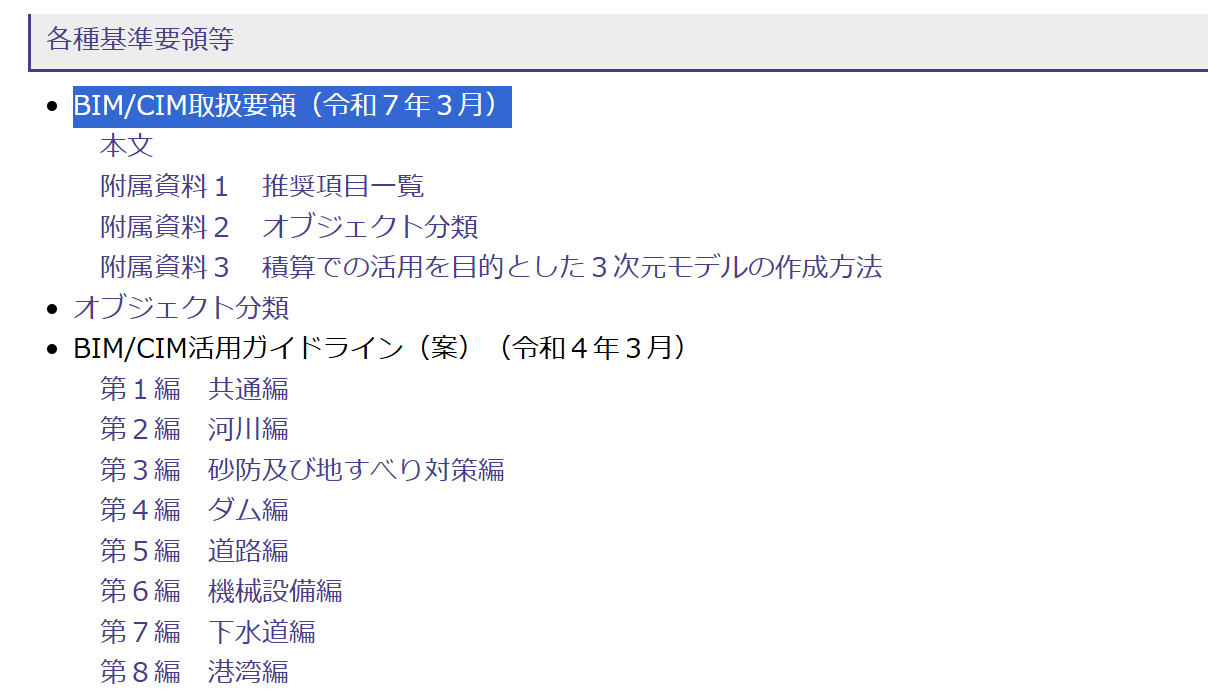

BIM/CIMを実務で進める上で、最も重要かつ基本となるのが「BIM/CIM活用ガイドライン」です。これは、BIM/CIMの目的や活用方法、成果品の仕様など、全体的なルールを定めたもので、まさにバイブルと言えるでしょう。

このガイドラインは、ポータルサイトのトップページにある以下の「基準・要領」のセクションから探すことができます。

- トップページのグローバルメニューから「基準・要領」をクリックします。

- 移動したページ内に、「BIM/CIM活用ガイドライン」といったように、最新版のガイドラインへのリンクがあります。

- リンクをクリックすると、PDFファイルでガイドラインの全文を閲覧・ダウンロードすることができます。

このガイドラインは頻繁に改定されますので、必ず最新版を確認するようにしてください。古いバージョンのままで作業を進めてしまうと、大きな手戻りにつながる可能性があります。

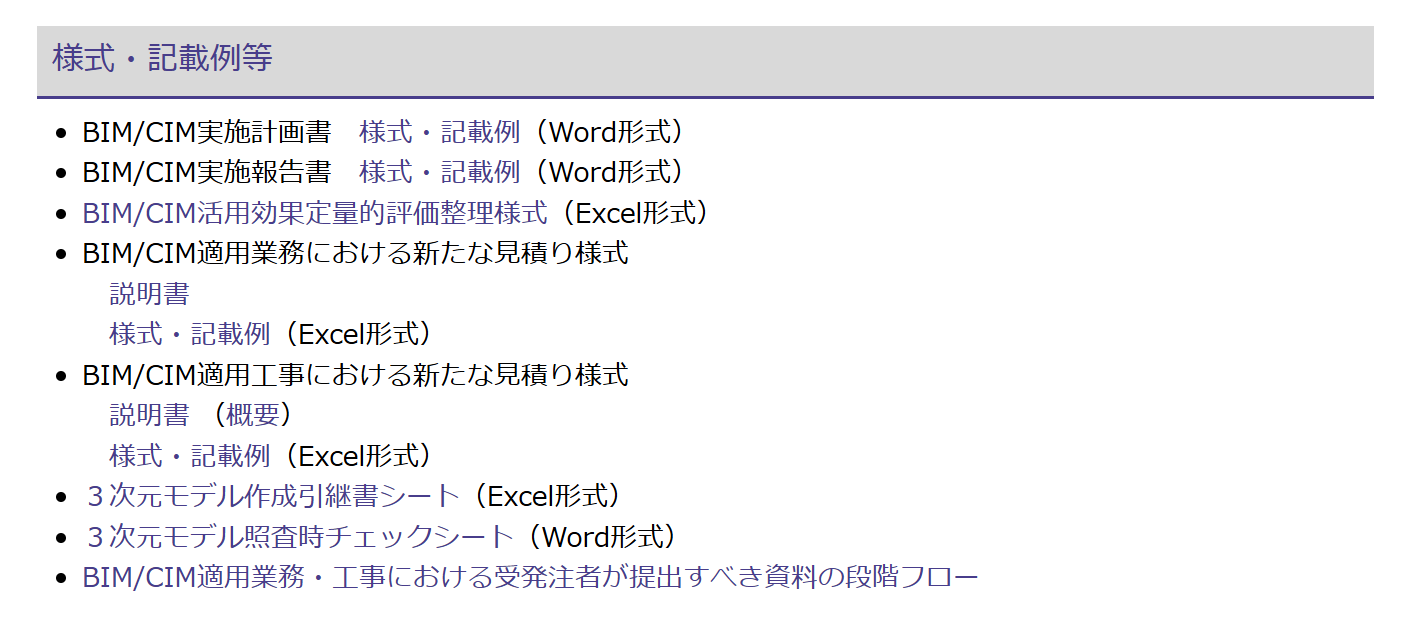

「BIM/CIM実施計画書」の作成時に参考になる情報

BIM/CIMを活用する工事では、受注者は「BIM/CIM実施計画書」を作成し、発注者の承諾を得る必要があります。この計画書には、その工事でBIM/CIMをどのように活用するのか、具体的な目的や方法、体制などを記載します。

初めて作成する際は、「何を書けばいいんだろう…」と戸惑うかもしれません。そんな時に頼りになるのが、やはりBIM/CIMポータルサイトです。

「基準・要領」のセクションには、以下のように実施計画書の様式(テンプレート)や記載例が公開されています。

これを参考にすれば、ゼロから作成するよりもはるかに効率的かつ的確に計画書をまとめることができます。

特に記載例は、他のプロジェクトでどのような工夫がされているかを知る上でも非常に参考になります。

「BIM/CIM取扱要領(案)」の確認と注意点

ガイドラインが全体的なルールブックだとすれば、「BIM/CIM取扱要領(案)」は、より実務的な細則を定めたものです。

例えば、3Dモデルのデータの受け渡し方法や、属性情報の入力ルールなど、具体的な作業レベルの決まり事が記載されています。

これも以下のように「基準・要領」セクションで公開されています。

ガイドラインとセットで必ず目を通しておくべき重要な資料です。特に「(案)」と付いているものは、今後変更される可能性があることを示していますので、常に最新版を確認する意識が大切です。

ポータルサイトで公開されている各種基準類やマニュアル

ポータルサイトの「基準・要領」セクションには、以下のアーカイブがあり、そこを入っていくと、これまで紹介したガイドラインや要領以外にも、実務で役立つ様々な資料が満載です。

例えばアーカイブには以下のような資料があります。

| 資料の名称(例) | 主な内容 |

| 3次元モデル成果物作成要領(案) | 納品する3Dモデルのデータ形式やフォルダ構成などのルール |

| BIM/CIMモデル等電子納品要領(案) | 電子納品に関する詳細な手順やルール |

| 各種ソフトウェアのマニュアル | 国土交通省が推奨するソフトウェアの操作手順書 |

| CIM導入ガイドライン(案) | 発注者向けにCIM導入の考え方や手順を示したもの |

これらの資料は、あなたの業務内容に応じて必要なものが異なります。一度、このセクション全体にどんな資料があるのかをざっと眺めておくと、「あの情報が必要になったら、あそこを見ればいいんだな」と、いざという時にスムーズに行動できますよ。

研修・講習会の情報をポータルサイトでチェックする方法

「BIM/CIMのスキルをもっと上げたい」「最新の技術動向を知りたい」と考えているなら、ポータルサイトの「BIM/CIMとは」の配下にある「研修コンテンツ」セクションを定期的にチェックしましょう。以下がそのリンクです。

ここには、国土交通省の各地方整備局や関連団体が主催する、BIM/CIMに関する様々なセミナー、研修会、講習会の情報が集約されています。資料だけでなく、動画もあるので便利です。最新の知識を学ぶチャンスが転がっています。

スキルアップは、これからの時代を生き抜く上で不可欠です。ぜひこのセクションを活用して、継続的な学習の機会を見つけてください。

ポータルサイトのよくある質問(FAQ)と問い合わせ先

実務でBIM/CIMを使っていると、必ず細かい疑問点や技術的な問題にぶつかります。「この場合の属性情報はどう入力すればいいの?」「データの変換がうまくいかない…」など、ガイドラインを読んだだけでは解決できないこともあるでしょう。

そんな時は、まずポータルサイトの問合せ先ページから質問してみましょう。

一人で抱え込まず、こうした公式の問合せ先を積極的に活用することも、スムーズに業務を進めるコツの一つです。

まとめ:国土交通省のBIM/CIMポータルサイトを使いこなし情報収集を効率化しよう

今回は、国土交通省のBIM/CIMポータルサイトを使いこなすための完全ガイドとして、基本的な考え方から実践的な活用法までを詳しく解説してきました。

記事のポイントまとめ

- BIM/CIMは、3次元モデルを軸に情報を一元化し、建設生産システム全体の効率化・高度化を目指す取り組みです。

- 国土交通省のBIM/CIMポータルサイトは、ガイドラインや要領、事例など、BIM/CIMに関するあらゆる公式情報が集約された「ハブ空港」です。

- 実務では特に「基準・要領」セクションが重要で、「活用ガイドライン」や「実施計画書様式」は必ずチェックすべき資料です。

- 2025年度の原則適用に向けて、ポータルサイトで常に最新の情報をキャッチアップする習慣が不可欠になります。

情報が多岐にわたるため、最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、このサイトは間違いなく、BIM/CIMに取り組むすべての技術者にとって最も強力な味方です。

この記事を片手に、まずはサイト内を色々とクリックして、どんな情報があるのかを探検するところから始めてみてください。そして、週に一度は「新着情報」をチェックするなど、定期的にサイトを訪れる習慣をつけることをおすすめします。

BIM/CIMポータルサイトを使いこなし、情報の波を乗りこなすことができれば、あなたのBIM/CIMスキルは飛躍的に向上し、これからの建設業界でさらに活躍できる人材になれるはずです。応援しています!

コメント