「CAE解析の仕事に興味があるけど、ネットで『やめとけ』って書かれていて不安…」

「CAEエンジニアって、もしかして激務で将来性のない仕事なのかな?」

これからCAE解析のキャリアを考えようとしているあなたは、こんな風に思っていませんか?

結論から言うと、「CAE解析はやめとけ」という噂は一部真実ですが、その言葉だけを鵜呑みにして将来の可能性を閉ざしてしまうのは、非常にもったいないです。

なぜなら、この仕事には確かに専門性の高さや責任の重さといった大変な側面がありますが、それをはるかに上回る将来性や「モノづくり」の根幹を支えるという大きなやりがいがあり、適性がある人にとっては最高のキャリアパスになり得るからです。

例えば、私の知人に、最初は「毎日パソコンと向き合って地味だし、激務だ…」と嘆いていたCAEエンジニアがいました。しかし、彼は粘り強くスキルを磨き続け、今では大手自動車メーカーで次世代EV開発の根幹を担う重要な存在になっています。

先日会った時には「自分の解析が未来のクルマを創っていると思うとワクワクする」と語っており、年収も30代で1000万円を超えたそうです。もし彼が、ネットの「やめとけ」という声だけで諦めていたら、この未来は決してなかったでしょう。

もちろん、「解析業務は地味でプレッシャーも大きいって聞くし、自分には向いていないかも…」と不安に思う気持ちも痛いほど分かります。実際に、独特の難しさから適性が合わずにキャリアチェンジする人がいるのも事実です。

しかし、この記事で紹介する「やめとけ」と言われるリアルな理由と、それでもCAEエンジニアが今、そしてこれからも社会に必要とされ続ける魅力的な理由、その両方を知ることで、あなたが本当にこの道に進むべきか、後悔のない判断ができるようになるはずです。

それでは、一緒にCAE解析の世界を深く掘り下げていきましょう。

CAE解析は「やめとけ」と言われる5つの理由【激務?将来性ない?】

まずはじめに、なぜ「CAE解析はやめとけ」なんて言われてしまうのか、そのリアルな理由から見ていきましょう。どんな仕事にも大変な面はありますが、CAE解析には特有の難しさがあります。これらを知った上で、自分に乗り越えられそうか考えてみてください。

理由①:常に勉強が必要で学習コストが高い

CAE解析は、非常に専門性が高い分野です。業務をこなすためには、材料力学、熱力学、流体力学、振動工学といった物理学の幅広い知識が土台として必要になります。学生時代に学んだ知識だけでは到底追いつかず、社会人になってからも常に新しい理論や技術を学び続ける姿勢が求められます。

また、使用するCAEソフトも年々進化し、新しい機能が次々と追加されます。これらのアップデートに追随し、機能を使いこなすための学習も欠かせません。さらに、担当する製品や業界が変われば、また新たな専門知識を一からインプットする必要があります。

この「終わりのない勉強」に対して、「常に新しいことを学べて楽しい」と感じるか、「プライベートの時間も勉強に追われて辛い」と感じるかで、この仕事への満足度は大きく変わってくるでしょう。知的好奇心が旺盛な人でないと、この学習コストの高さが大きな負担になってしまうかもしれません。

理由②:解析結果の正しさへのプレッシャーが大きい

CAEエンジニアがはじき出した解析結果は、製品の性能や安全性、コストを左右する重要な判断材料となります。もし解析モデルの作り方や条件設定を一つ間違えれば、実際とはかけ離れた結果が出てしまい、それに基づいて作られた製品に重大な欠陥が生じる可能性もゼロではありません。

「自分の解析ミスが、将来の大きな事故に繋がってしまったら…」

「この解析結果は、本当に現実の現象を正しく表現できているのだろうか…」

このようなプレッシャーは常に付きまといます。特に、人命に関わるような自動車や航空機、建築物などの解析を担当する場合、その責任は計り知れません。

解析結果に対して常に疑いの目を持ち、あらゆる可能性を考慮して何度も検証を繰り返す、という地道で神経を使う作業が求められます。この精神的なプレッシャーの大きさが、「やめとけ」と言われる一因になっているのは間違いないでしょう。

理由③:業務が地味で達成感を得にくい場合がある

「エンジニア」と聞くと、何かを組み立てたり、動かしたりする華やかなイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、CAE解析の主な仕事場はパソコンの画面の前です。

一日中、黙々とメッシュ(解析のためのモデル分割)を切り、計算条件を設定し、エラーと格闘し、膨大な計算結果のデータとにらめっこする…というのが日常です。

物理的に「モノ」を触る機会はほとんどなく、自分の仕事の成果が目に見える形になるまでには長い時間がかかります。時には、何日もかけて解析した結果が思うようなものではなく、また一からやり直しになることも少なくありません。こうした地道な作業の繰り返しに、「達成感を得にくい」「仕事が地味でつまらない」と感じてしまう人もいるようです。

理由④:納期前の激務は避けられないこともある

モノづくりの開発スケジュールは非常にタイトです。特に、プロジェクトの最終段階では、設計変更が頻繁に発生します。そのたびにCAEエンジニアは、急な解析依頼に対応しなければなりません。

「明日までにこの条件で解析して、結果を出してほしい」

こんな無茶な依頼が舞い込んでくることも日常茶飯事です。製品の発売日といった絶対的な納期から逆算してスケジュールが組まれているため、解析が遅れることは許されません。

そのため、納期前やトラブル発生時には、どうしても残業や休日出勤でカバーせざるを得ない状況が生まれやすく、「激務」というイメージに繋がっています。ワークライフバランスを重視する人にとっては、この働き方が厳しいと感じる場面があるかもしれません。

理由⑤:設計者など他部署との板挟みになりやすい

CAEエンジニアは、専門家として設計者に解析的な観点からアドバイスをする立場です。しかし、ここには構造的な難しさが存在します。

設計者は「この形状で強度をクリアさせたい」という強い想いを持っています。一方で、CAEエンジニアは解析結果に基づいて「その形状では強度が不足します」という、時には厳しい現実を伝えなければなりません。これが、部署間の対立に発展することもあります。

「解析はあくまで理論上の話だろう。実際は大丈夫なはずだ」

「もっと良い結果が出るように、解析の条件を調整できないのか」

このように、解析の専門性を理解してもらえずに無理な要求をされたり、逆に解析結果の重要性を軽視されたりして、孤独感やストレスを感じる人も少なくありません。専門家としてのプライドと、組織人としての立ち回りの間で板挟みになりやすいのも、この仕事の難しい側面の一つです。

そもそもCAE解析とは?仕事内容や難易度をわかりやすく解説

ここまでネガティブな側面を見てきましたが、「そもそもCAEって何?」という方のために、ここで仕事内容を簡単におさらいしておきましょう。

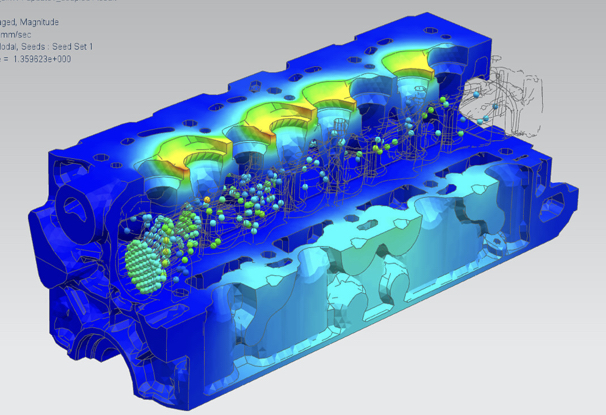

CAEとはComputer Aided Engineeringの略で、日本語では「コンピュータ支援設計」と訳されます。簡単に言えば、「製品が実際に作られる前に、コンピュータ上でシミュレーションを行い、性能や安全性を予測・評価する技術」のことです。

例えば、新しいスマートフォンの開発を考えてみましょう。

「もし地面に落としたら、どこが壊れやすいだろう?(強度解析)」

「長時間使っていると、本体はどれくらい熱くなるだろう?(熱解析)」

「アンテナの電波は、ちゃんと効率よく飛ぶだろうか?(電磁界解析)」

昔は、これらの検証のために何度も試作品を作っては壊す、というプロセスを繰り返していました。しかし、それでは時間もコストも膨大にかかってしまいます。

CAEを使えば、こうした試作や実験の一部をコンピュータ上の仮想空間で代替できるため、開発の効率を劇的に向上させることができるのです。

CAEエンジニアの主な仕事内容は、このシミュレーションを実施し、結果を分析・評価して、製品の改善に繋げることです。その難易度は、扱う現象の複雑さによって大きく変わります。

単純な構造物の強度計算から、流体と構造物が相互に影響しあう「連成解析」のような高度なものまで、非常に幅広いレベルが存在します。

CAE解析ソフトにはどんな種類がある?

CAE解析を行うためには、専門のソフトウェアが必要です。これらのソフトは、解きたい物理現象(構造、熱、流体など)によって種類が分かれており、それぞれに得意な分野があります。代表的なものをいくつか見てみましょう。

| 分類 | 代表的なソフト名 | 主な用途 |

| 構造解析 | Ansys, Abaqus, Nastran | 製品の強度、剛性、振動、耐久性の評価 |

| 熱流体解析 | Ansys Fluent, STAR-CCM+, OpenFOAM | 空気や水の流れ、熱の伝わり方のシミュレーション |

| 電磁界解析 | Ansys HFSS, JMAG | アンテナの性能評価、モーターの効率解析 |

| 樹脂流動解析 | Moldflow, 3D TIMON | プラスチック製品の成形プロセスのシミュレーション |

これらのソフトは非常に高価で、専門的な知識がないと使いこなすのは困難です。CAEエンジニアは、これらのソフトの中から目的に合ったものを選び、適切なモデル作成や条件設定を行うスキルが求められます。

CAE解析を行う主な企業や業界

CAEは、今やあらゆる「モノづくり」の現場で欠かせない技術となっています。特に以下のような業界では、CAEエンジニアが数多く活躍しています。

- 自動車業界: 衝突安全性、空力性能、エンジンの燃焼効率、乗り心地など、あらゆる性能評価にCAEが活用されています。

- 航空宇宙業界: 航空機の翼にかかる力、エンジンの熱、人工衛星の耐久性など、極限環境での性能を保証するために不可欠です。

- 電機・電子機器業界: スマートフォンの放熱設計、半導体の信頼性評価、家電製品の落下衝撃解析などに使われます。

- 重工業・プラント業界: 発電所のタービン、橋梁や高層ビルなどの巨大構造物の強度や耐震性の評価を行います。

- ソフトウェア業界: CAEソフトウェアそのものを開発する企業(ベンダー)でも、多くのエンジニアが活躍しています。

CAE業界の動向は?

近年のDX(デジタルトランスフォーメーション)の波に乗り、CAE業界も大きな変革期を迎えています。キーワードは「デジタルツイン」と「AI(人工知能)」です。

デジタルツインとは、現実世界にあるモノやプロセスを、そっくりそのままコンピュータ上の仮想空間に再現する技術です。これにより、製品が実際に稼働している状況をリアルタイムでシミュレーションし、故障を予測したり、最適な運用方法を見つけ出したりすることが可能になります。このデジタルツインの実現に、CAE技術は中核として期待されています。

また、AIを活用して最適な設計案を自動で生成する「トポロジー最適化」や、膨大な解析結果から新たな知見を見つけ出す「データ駆動型CAE」といった新しい技術も次々と登場しており、CAEエンジニアの役割はますます高度化・多様化していくと予測されています。

「CAE解析はやめとけ」は嘘?将来性やキャリアパスを解説

さて、ここまで「やめとけ」と言われる厳しい側面を見てきましたが、もちろんCAEの仕事はそれだけではありません。むしろ、これらの大変さを乗り越えた先には、大きなやりがいと明るい未来が待っています。ここからは、CAEエンジニアという仕事の魅力と将来性について、ポジティブな側面を詳しく見ていきましょう。

CAE解析の将来性は明るい!今後も需要が高まる理由

結論から言うと、CAE解析の将来性は明るいです。その理由は、現代の「モノづくり」が抱える課題と密接に関係しています。

第一に、製品開発のスピードアップとコストダウンへの要求がますます高まっていることです。グローバルな競争が激化する中で、企業はいかに早く、安く、高品質な製品を市場に投入できるかが死活問題となっています。

前述の通り、CAEは試作品の数を大幅に削減できるため、この課題を解決する切り札として、その重要性は増すばかりです。

第二に、製品の複雑化・高性能化です。例えば、電気自動車(EV)や自動運転技術、5G対応の通信機器など、現代の製品は複数の物理現象が複雑に絡み合っています。

こうした複雑な製品の性能を、実験だけで評価するのはもはや不可能です。コンピュータ上で精密なシミュレーションができるCAEの役割は、今後ますます拡大していくでしょう。

そして、先ほども触れた「デジタルツイン」やAIといった最先端技術との融合により、CAEの活用範囲は製造業にとどまらず、医療、エネルギー、防災といった様々な分野へ広がっていくと期待されています。

これらの理由から、高度なスキルを持つCAEエンジニアの需要は、今後も高まり続けると考えて間違いありません。

CAEエンジニアの平均年収とキャリアパス

専門性が高く、需要も高まっているCAEエンジニアですが、気になるのは年収ですよね。

求人情報や各種調査を見ると、CAEエンジニアの平均年収はおよそ500万円~800万円程度がボリュームゾーンとなっています。もちろん、これは年齢や経験、スキル、勤務する企業の規模によって大きく変動します。

未経験や第二新卒の場合は400万円台からのスタートになることもありますが、経験を積み、専門性を高めていけば、30代で年収1000万円を超えることも十分に可能な職種です。

キャリアパスも多様です。

- スペシャリスト: 特定の解析分野(例えば、衝突解析や流体解析など)の第一人者として、技術を極めていく道です。

- マネジメント: チームリーダーや管理職として、複数のプロジェクトやメンバーをまとめる立場を目指します。

- コンサルタント: 製造業の企業に対して、CAE導入の支援や技術的な課題解決のコンサルティングを行います。

- 他分野への展開: 解析で培った物理学の知見やデータ分析能力を活かして、データサイエンティストやAIエンジニアといった異分野へキャリアチェンジする道もあります。

このように、自分の志向に合わせて様々なキャリアを描けるのも、CAEエンジニアの魅力の一つです。

年収を上げるためのポイント

CAEエンジニアとしてさらに年収を上げていくためには、いくつかのポイントがあります。

- 専門分野を深める: 複数の解析分野を広く浅くこなせるよりも、「この分野なら誰にも負けない」という深い専門性を持つエンジニアは市場価値が高くなります。

- 英語力を身につける: 最新の技術論文や海外のソフトウェアマニュアルは英語で書かれていることがほとんどです。英語力があれば、得られる情報の質と量が格段に上がり、外資系企業への転職などキャリアの選択肢も広がります。

- マネジメントスキルを習得する: 技術力だけでなく、プロジェクトを管理し、チームを率いる能力を身につければ、より高いポジションと報酬が期待できます。

- 需要の高い業界・企業へ転職する: 同じスキルを持っていても、業界や企業の将来性、収益性によって年収は大きく変わります。成長が見込まれる分野(EV、半導体、再生可能エネルギーなど)へキャリアチェンジするのも有効な手段です。

CAE解析の仕事で得られるやりがいと魅力

「やめとけ」と言われる大変さがある一方で、この仕事でしか味わえない大きなやりがいや魅力も存在します。

最大の魅力は、「最先端のモノづくりの根幹に携われる」ことでしょう。まだ世に出ていない未来の製品が、自分の手で行うシミュレーションによって形作られていく。自分が解析したデータに基づいて設計が改善され、製品の性能が向上していく過程を目の当たりにできるのは、エンジニアとして最高の喜びの一つです。

また、「誰も解けなかった難問を解決する達成感」も大きなやりがいです。複雑な物理現象をコンピュータ上でいかにして再現するか、試行錯誤の末にシミュレーションが成功し、現実の事象とピッタリ一致した時の興奮は、何物にも代えがたいものがあります。知的な探求心が満たされる瞬間に、この仕事の面白さを実感するエンジニアは多いです。

CAE解析に向いている人の特徴3選

では、どのような人がCAE解析の仕事に向いているのでしょうか。ここでは特に重要だと考えられる3つの特徴を挙げます。

- 論理的思考力と物理への探究心: CAE解析は、物理現象を数学モデルに落とし込んで計算する仕事です。そのため、「なぜそうなるのか?」を常に考え、物事の因果関係を論理的に突き詰めていく思考力が不可欠です。また、その根底にある物理学への純粋な好奇心や探究心がある人は、楽しみながら成長していくことができます。

- 粘り強さと忍耐力: 解析業務は、エラーとの戦いです。計算が収束しなかったり、予期せぬ結果が出たりすることは日常茶飯事です。そんな時にすぐに諦めず、原因を一つひとつ粘り強く調査し、解決策を見つけ出すまで試行錯誤を続けられる忍耐力が求められます。

- コミュニケーション能力: 少し意外に思われるかもしれませんが、コミュニケーション能力も非常に重要です。設計者や実験担当者など、他分野のエンジニアと円滑に議論を進め、解析結果を分かりやすく説明し、相手を納得させる力がなければ、せっかくの解析結果も宝の持ち腐れになってしまいます。

未経験からの転職は可能?必要な資格はある?

「文系出身だけど、CAEエンジニアになれる?」

「未経験から転職する場合、どんな準備が必要?」

結論から言うと、全くの未経験からの転職は簡単ではありませんが、不可能ではありません。特に、機械、電気、情報系の学部を卒業した第二新卒や20代であれば、ポテンシャル採用の可能性は十分にあります。企業側も、基礎的な理系の素養があれば、入社後に専門知識を教育してくれるケースが多いです。

ただし、30代以降の未経験からの転職となると、何かしらの関連業務経験(例えば、設計や実験評価など)がなければ、ハードルはかなり高くなるのが現実です。

必須の資格というものはありませんが、自分のスキルを客観的に証明し、学習意欲を示す上で、いくつかの資格は転職活動で有利に働くことがあります。

おすすめの資格「計算力学技術者」とは

CAEエンジニア向けの代表的な資格として、「計算力学技術者(CAE技術者)」認定資格があります。これは、一般社団法人日本機械学会が認定する民間資格で、計算力学に関する知識と技術力を証明するものです。

具体的には、固体力学、熱流体力学、振動といった分野の理論知識や、シミュレーションを行う上でのモデリング技術などが問われます。資格は、初級、2級、1級、上級アナリストといったレベルに分かれており、自分のスキルレベルに合わせて挑戦することができます。

この資格を持っていることが採用の絶対条件になるわけではありませんが、特に未経験からこの業界を目指す場合、体系的な知識を学んでいること、そしてこの分野への高い学習意欲を持っていることの強力なアピールになります。

詳しくは、認定機関である日本機械学会の公式サイトで確認してみてください。

おすすめの資格「技術士」とは

もう一つ、キャリアアップにおいて強力な武器となるのが「技術士」です。これは、科学技術に関する高度な専門知識と応用能力、そして高い技術者倫理を証明する国家資格です。

技術士には21の技術部門があり、CAEエンジニアの場合は「機械部門」や「情報工学部門」などが関連します。受験資格を得るまでに実務経験が必要なため難易度は高いですが、取得できれば技術者として最高レベルの評価を得ることができ、特にコンサルタントとして独立したり、企業の重要なポジションに就いたりする際に大きなアドバンテージとなります。

これらの資格について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

「計算力学技術者」を持っていると転職に有利?どんな求人がある?

「計算力学技術者」の資格は、転職市場において一定の評価を受けます。特に、応募者が多数いる人気企業の選考では、同じような経歴の候補者がいた場合、資格の有無がプラスに働く可能性があります。

求人情報を見ると、「計算力学技術者資格の保有者歓迎」と明記している企業も少なくありません。具体的には、自動車メーカー、電機メーカー、重工業などの大手製造業や、解析専門のコンサルティング会社、ソフトウェアベンダーなどで、資格保有者が求められる傾向にあります。

資格取得で得た知識は、面接で専門的な質問をされた際にも、自信を持って受け答えするための土台となってくれるでしょう。

CAE解析者が転職を成功させる方法は?

CAEエンジニアとして、より良い条件や環境を求めて転職を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。

まずは、これまでのキャリアの棚卸しを徹底的に行いましょう。どのような業界で、どのような製品の、どのような解析(強度、熱、流体など)に携わってきたのか。使用したソフトや、解析を通じてどのように製品改善に貢献したのかを具体的に言語化し、職務経歴書に落とし込むことが重要です。

次に、ポートフォリオを作成するのも有効です。もちろん、守秘義務に触れない範囲でですが、自分が行った解析の事例や、その結果をどのように考察したのかを資料としてまとめておくと、面接の場で自分のスキルレベルを具体的に示すことができます。

そして、専門性の高い転職エージェントを活用することを強くお勧めします。CAEのような専門職の転職は、業界の動向や企業の内情に詳しいエージェントのサポートがあるのとないのとでは、成功率が大きく変わってきます。非公開求人を紹介してもらえたり、職務経歴書の添削や面接対策で的確なアドバイスをもらえたりと、メリットは計り知れません。

CAEエンジニアの転職ノウハウやおすすめのエージェントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ:「CAE解析はやめとけ」の噂に惑わされず、自分の適性を見極めよう

今回は、「CAE解析はやめとけ」と言われる理由から、その将来性や魅力まで、幅広く掘り下げてきました。最後に、この記事のポイントをもう一度振り返ってみましょう。

- 「やめとけ」と言われる理由: 高い学習コスト、精神的なプレッシャー、地味な業務、納期前の激務、他部署との板挟みといった厳しい側面があるのは事実。

- 将来性は非常に明るい: 製品開発の効率化や高性能化に不可欠な技術であり、DXやAIとの融合で今後も需要は拡大していく。

- やりがいと魅力: 最先端のモノづくりに根幹から関われ、知的好奇心を満たしながら難問を解決する大きな達成感が得られる。

- 成功の鍵: 論理的思考力と物理への探究心、そして粘り強さが重要。キャリアアップには資格取得や専門性の高いエージェントの活用が有効。

「CAE解析はやめとけ」という言葉は、この仕事の一つの側面を切り取ったものに過ぎません。確かに、誰にでも務まる簡単な仕事ではないでしょう。しかし、その厳しさの先には、他の仕事では決して味わえないようなやりがいと、社会に貢献しているという確かな実感があります。

この記事を読んで、「大変そうだけど、それ以上に面白そうだ」「自分には向いているかもしれない」と少しでも感じたのであれば、ぜひ前向きにキャリアを検討してみてください。ネットの噂に惑わされることなく、あなた自身の目で仕事の価値を見極め、後悔のない選択をされることを心から応援しています。

コメント